von alpha-admin | Sep. 1, 2023

Das Paraparking-Projekt verbessert die Barrierefreiheit und Inklusion im öffentlichen Raum für Menschen mit Behinderung, indem es ihnen hilft, Autofahrten in die Stadt einfacher zu planen. Im Mittelpunkt stehen eine App-Anwendung und Sensoren, die den Belegungsstatus von Behindertenparkplätzen in Echtzeit erfassen.

Quelle: Bild mit KI generiert. Bearbeitung: Stadt Stuttgart.

Quelle: Bild mit KI generiert. Bearbeitung: Stadt Stuttgart.

Wie funktioniert Paraparking?

Das Herzstück des Projekts sind Sensoren, die auf Behindertenparkplätzen angebracht sind. Diese erkennen in Echtzeit, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist. Die Informationen werden automatisch an ein zentrales System übermittelt und in einer benutzerfreundlichen App dargestellt.

- Echtzeitinformationen: Nutzende sehen auf einen Blick, wo der nächste freie Parkplatz ist.

- Planungssicherheit: Die App erleichtert die Routenplanung und reduziert unnötige Wege.

Die Vorteile für Menschen mit Behinderung

Paraparking bietet spürbare Verbesserungen im Alltag:

- Zeitersparnis: Die mühsame Suche nach freien Behindertenparkplätzen gehört der Vergangenheit an.

- Weniger Stress: Verlässliche Informationen nehmen den Druck aus der Parkplatzsuche.

- Mehr Unabhängigkeit: Die App gibt den Nutzern die Freiheit, Fahrten flexibel zu planen.

- Inklusion stärken: Das Projekt macht Behindertenparkplätze sichtbarer und fördert eine gerechtere Nutzung des öffentlichen Raums.

Technologie trifft Inklusion

Paraparking ist mehr als ein technisches System – es ist ein Schritt in Richtung einer barrierefreien Zukunft. Die Kombination aus Echtzeitdaten und smarter Planung verbessert die Lebensqualität für Menschen mit Behinderung und macht Stuttgart inklusiver.

Gemeinsam für eine barrierefreie Stadt

Die Landeshauptstadt Stuttgart zeigt mit Paraparking, wie Technologie für alle zugänglich und nutzbar gemacht werden kann. Das Projekt fördert die Mobilität, erleichtert den Alltag und bringt uns dem Ziel einer inklusiven Stadtgesellschaft näher.

von alpha-admin | Sep. 1, 2023

Emissionsfrei, leise und flexibel unterwegs: Mit stella E-Moped-Sharing bringen die Stadtwerke Stuttgart (SWS) umweltfreundliche Mobilität auf die Straßen der Landeshauptstadt. Seit Mai rollen die roten E-Mopeds nach der Winterpause wieder durch Stuttgart – betrieben von emmy, einem erfahrenen Anbieter im Bereich Sharing-Dienste.

Quelle: Stadtwerke Stuttgart

Quelle: Stadtwerke Stuttgart

Die Nutzung von stella ist denkbar einfach:

- Registrieren: Laden Sie die stella-App aus dem Google Play Store oder im Apple App Store herunter und registrieren Sie sich kostenlos.

- Führerschein validieren: Verifizieren Sie Ihren Führerschein direkt in der App.

- Losfahren: Suchen Sie sich ein E-Moped in Ihrer Nähe, starten Sie es über die App und fahren Sie emissionsfrei durch die Stadt.

Die 240 E-Mopeds können stationsunabhängig gemietet werden und sind zu 100 % mit Ökostrom der Stadtwerke Stuttgart betrieben. Leise sowie abgas- und CO2-frei sorgen sie für eine entspannte Fortbewegung – ideal für die Innenstadt.

Die Vorteile mit stella

- Nachhaltig unterwegs: Die E-Mopeds fahren komplett emissionsfrei und schonen so die Umwelt.

- Flexibel mieten: Dank des stationsunabhängigen Konzepts sind Sie an keine festen Standorte gebunden.

- App-basiert: Alles – vom Finden des Mopeds bis zum Beenden der Fahrt – funktioniert bequem über die App.

- Sorglos fahren: Um das Laden der Akkus kümmern sich die Stadtwerke.

Gemeinsam für eine klimafreundliche Zukunft

stella-sharing zeigt, wie moderne Mobilität aussehen kann: praktisch, nachhaltig und innovativ.

von alpha-admin | Sep. 1, 2023

Handyparken im öffentlichen Straßenraum

Parken in Stuttgart wird digitaler. Ab sofort können Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum bequem per Smartphone bezahlen. Möglich macht dies die Kooperation der Landeshauptstadt Stuttgart mit der Initiative smartparking, die sich für eine moderne, digitale Parkraumbewirtschaftung einsetzt.

Quelle: Bild mit KI generiert

Quelle: Bild mit KI generiert

An allen Parkscheinautomaten in Stuttgart finden Sie ab jetzt Informationen zu den unterstützten Apps. Die Stadt bietet Ihnen eine breite Auswahl: EasyPark, mobilet, Yellowbrick/flowbird, Paybyphone, Parkster und PARCO. Diese Vielfalt garantiert, dass jede Nutzerin und jeder Nutzer die passende App wählen kann – abgestimmt auf Funktionalität und Preismodell.

Einfach parken per Smartphone:

- Parkvorgang starten: Öffnen Sie die App, geben Sie das Kennzeichen und die gewünschte Parkdauer ein.

- Zeit flexibel anpassen: Verlängern oder beenden Sie die Parkzeit nach Bedarf – ganz ohne Überzahlung oder abgelaufene Tickets.

Die Überwachung erfolgt digital: Die Verkehrsüberwachung gleicht das Kennzeichen mit einem zentralen System ab.

Vorteile des Handyparkens:

- Nie wieder Kleingeld suchen – das Smartphone genügt.

- Kein Stress durch abgelaufene Tickets – die Parkzeit kann flexibel verlängert werden.

- Kostenkontrolle behalten – die Parkzeit endet genau, wenn Sie sie stoppen.

Informationen direkt vor Ort

An den Parkscheinautomaten finden Sie Anleitungen und Hinweise zu den neuen Apps. Bargeld- und Kartenzahlung bleiben weiterhin möglich. Fragen zu den Apps – etwa zu Gebühren oder technischen Problemen – beantworten die jeweiligen Anbieter.

von alpha-admin | Sep. 1, 2023

Selbst-steuernde Lichtsignalanlagen (LSA)

Eine Stadt, die mitdenkt. In Stuttgart optimieren selbststeuernde Lichtsignalanlagen (LSA) den Verkehrsfluss in Echtzeit. Diese innovativen Ampeln zählen und berechnen das Verkehrsaufkommen live. So reagieren sie flexibel auf die aktuellen Gegebenheiten und machen den Verkehr effizienter und umweltfreundlicher.

Quelle: Bild mit KI generiert

Quelle: Bild mit KI generiert

Wie funktionieren selbststeuernde LSA?

Die intelligenten Ampeln analysieren den Verkehr und passen die Grünzeiten entsprechend an. Beispiele:

- Hoher Abbiegeverkehr? Die LSA gibt mehr Grünzeit für diesen Verkehrsstrom.

- Unterschiedliche Verkehrsmittel? Radfahrer oder Busse können bevorzugt werden, um ihre Fahrt zu beschleunigen.

Diese bedarfsgerechte Steuerung reduziert Wartezeiten, vermeidet Staus und sorgt für einen fließenderen Verkehrsablauf – für alle Verkehrsteilnehmer.

Vorteile für die Stadtgesellschaft

1. Effizienz: Die selbststeuernden LSA minimieren unnötige Standzeiten und verkürzen Reisezeiten.

2. Umweltfreundlichkeit: Weniger Stau bedeutet weniger Abgase und eine bessere Luftqualität in der Stadt.

3. Fairness: Unterschiedliche Verkehrsmittel, wie Fahrräder oder Busse, können priorisiert werden – ein Plus für nachhaltige Mobilität.

4. Flexibilität: Egal ob Rushhour oder verkehrsarme Zeiten – die LSA passen sich dynamisch an.

Ein weiterer Schritt in die Zukunft

Die Einführung selbststeuernder Lichtsignalanlagen ist Teil der digitalen Mobilitätsstrategie der Stadt Stuttgart. Mit smarter Technologie gestaltet die Landeshauptstadt den Verkehr flüssiger, ressourcenschonender und sicherer – ein Gewinn für alle, die in Stuttgart unterwegs sind.

von alpha-admin | Aug. 18, 2023

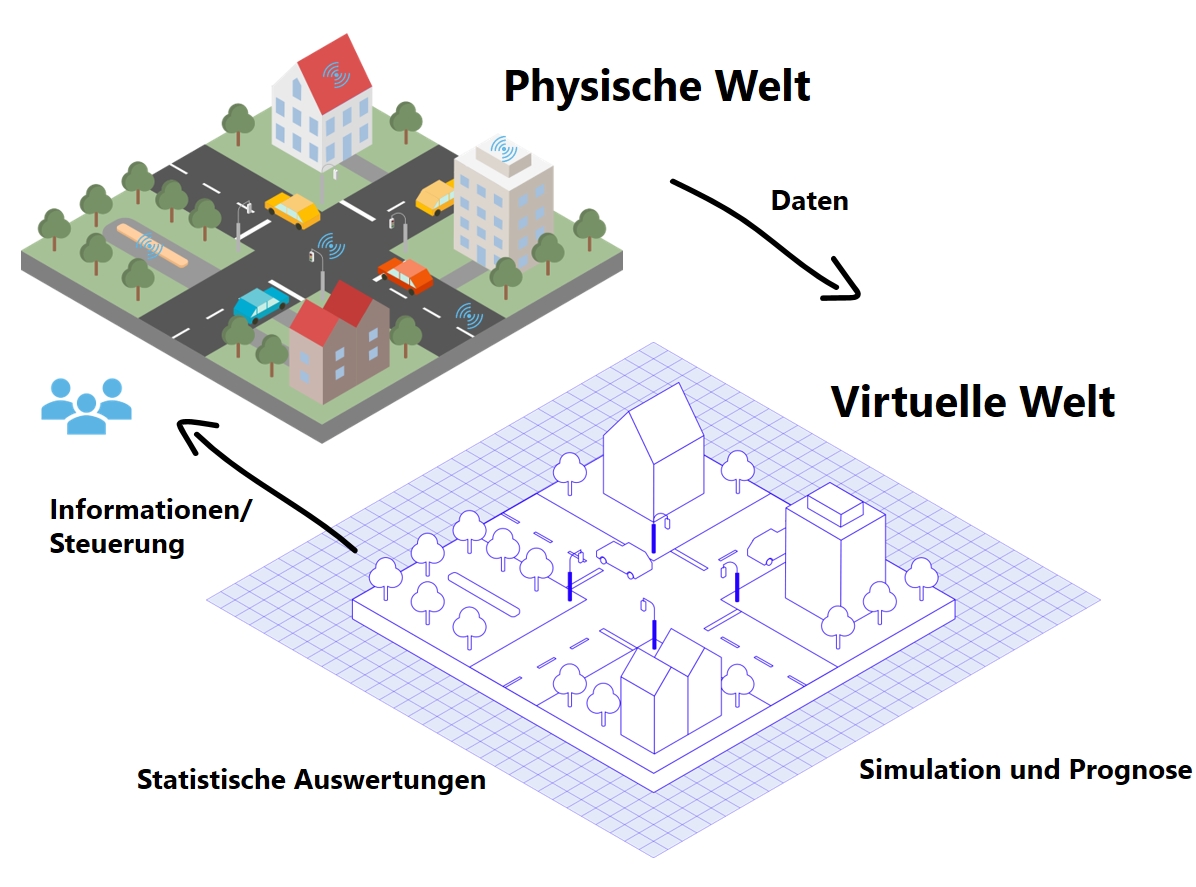

Urbane Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge sind eine digitale Repräsentanz von materiellen oder immateriellen Objekten in der realen Welt. Sie sind über Sensoren und Datenströme mit der realen Welt verbunden.

Auf die Smart City übertragen, sind Urbane Digitale Zwillinge (UDZ) Weiterentwicklungen von 3D-Stadtmodellen. Auf dieser Basis bündeln sie vielfältige Fachdaten aus der Urbanen Geodatenplattform zu einem realitätsnahen, digitalen Abbild der Stadt und stellen über Simulationen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung. Sie ermöglichen es, städtische Herausforderungen wie nachhaltige Mobilität, resiliente und bürgernahe Stadtentwicklung, Immobilienmarkt und Wohnungsknappheit, Klimawandel oder Energiewende zielgerichtet anzugehen.

Digitaler Zwilling für Mobilität und Umwelt

Aktuell wird unter Federführung des Stadtmessungsamts das Förderprojekt Digitaler Zwilling Mobilität und Umwelt (DZMU) umgesetzt. Darüber hinaus bestehen diverse Anforderungen aus unterschiedlichen Fachämtern zum Aufbau weiterer sektoraler Zwillinge (z. B. Digitaler Zwilling Stadtklima oder Digitaler Zwilling Immobilienmarkt, Digitaler Zwilling Stuttgart Rosenstein) sowie der übergreifenden Koordinierung im Rahmen der Smart City Stuttgart.